今日は一部の人に刺さるであろう新機能の紹介をします。学習記録ビューアの組織管理権限を、学習記録ビューア システム管理者から他ユーザーに引き渡すことできるようになりました!これまではシステム管理者が組織を一元管理するしかなかったのですが、一部の組織の管理をその組織専任の監督に任せてしまうようなことが可能です。

運用例

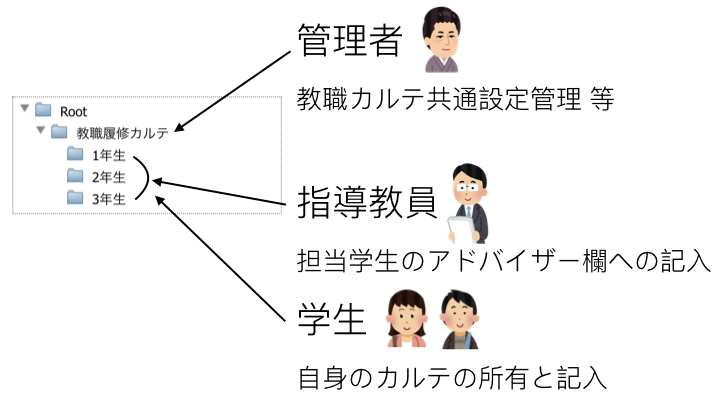

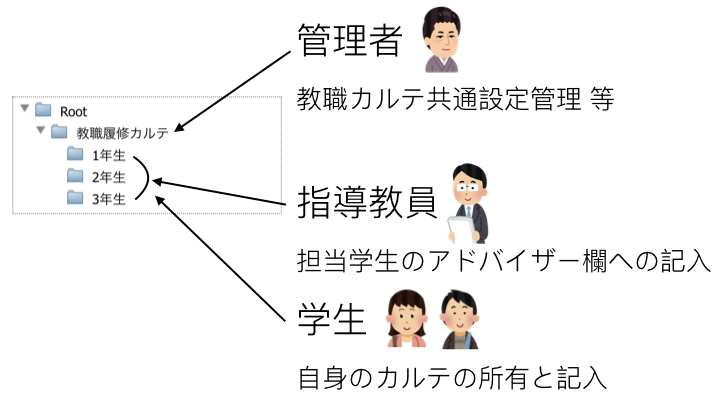

教職過程コースを履修している学生に、活動記録と自己評価をさせる、教職履修カルテ プラグインを利用している場合。

管理者は上位組織(上図の「教職履修カルテ」)で全体を管理しています。指導教員が各学年ごとの組織(上図の「1年生」等)で、担当する学年の学生にアドバイスしています。こういう場合、指導教員に、担当する学年の学生の追加・削除を行って欲しいことはままあると思います。

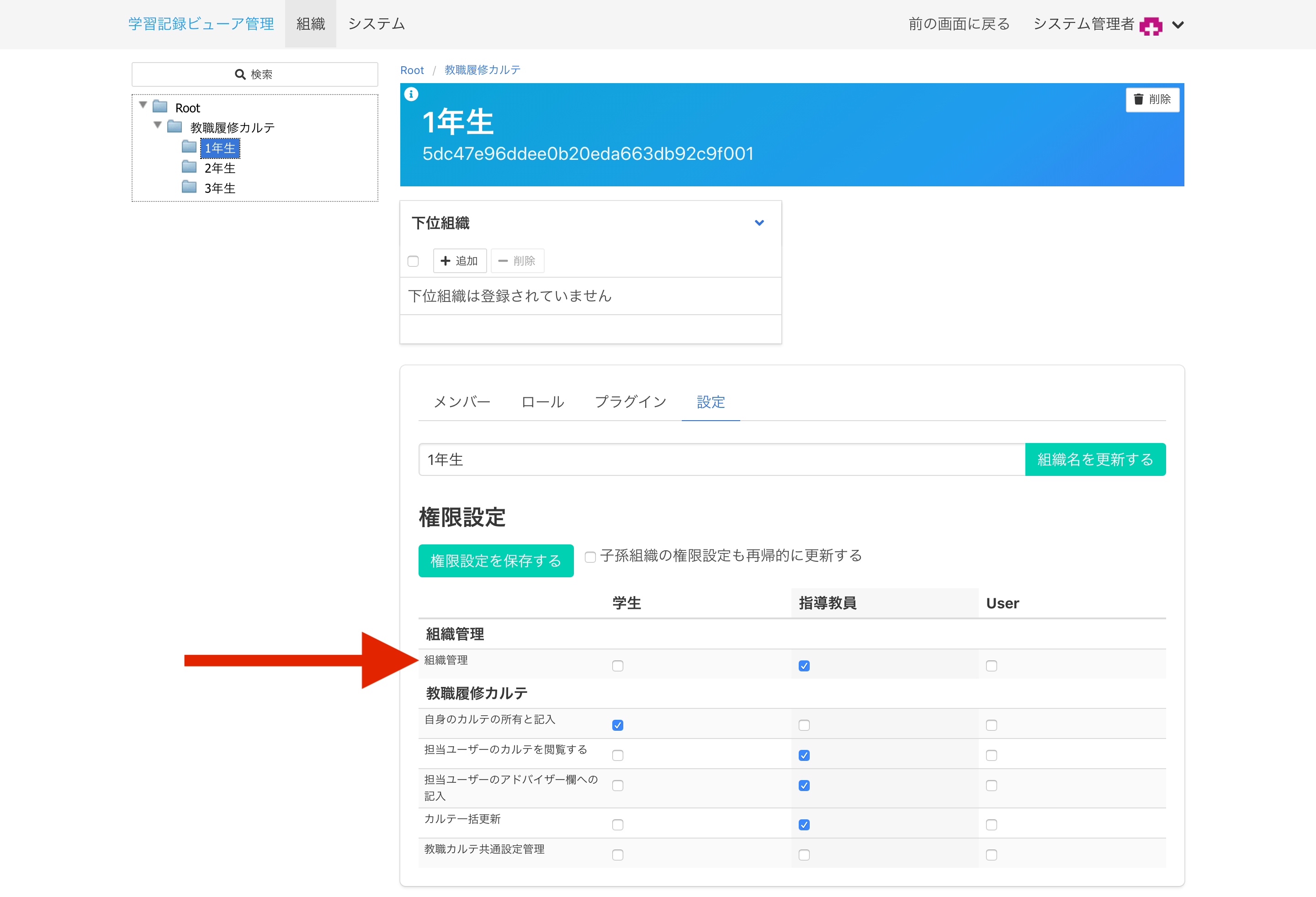

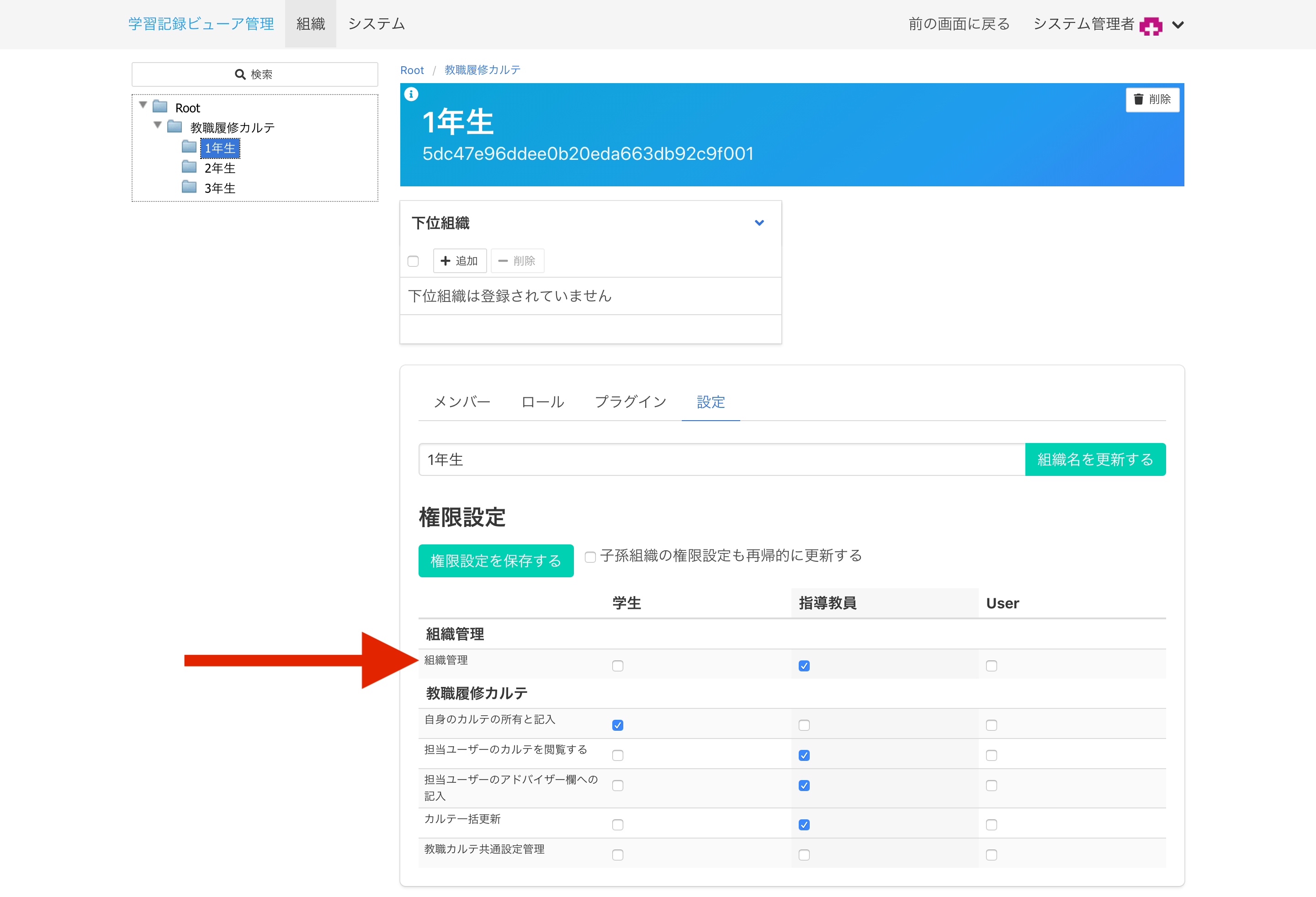

そこで、各学年の指導教員に、担当する組織で、今回実装された「組織管理」権限を付与します。

すると、「組織管理」権限を付与された指導教員は、担当する組織で、メンバーの変更や権限設定を行うことができるようになります。

このように、現場の人に権限を渡して一部の作業を任せてしまうことで、学習記録ビューア システム管理者が全てを管理する必要がなくなり、お互いに仕事がやりやすくなるかもしれません。ぜひ有効に活用してみてください。

「組織管理」権限は、学習記録ビューア v4.2 でご提供予定です。後ほどマニュアルで詳しい使用方法をご案内します。